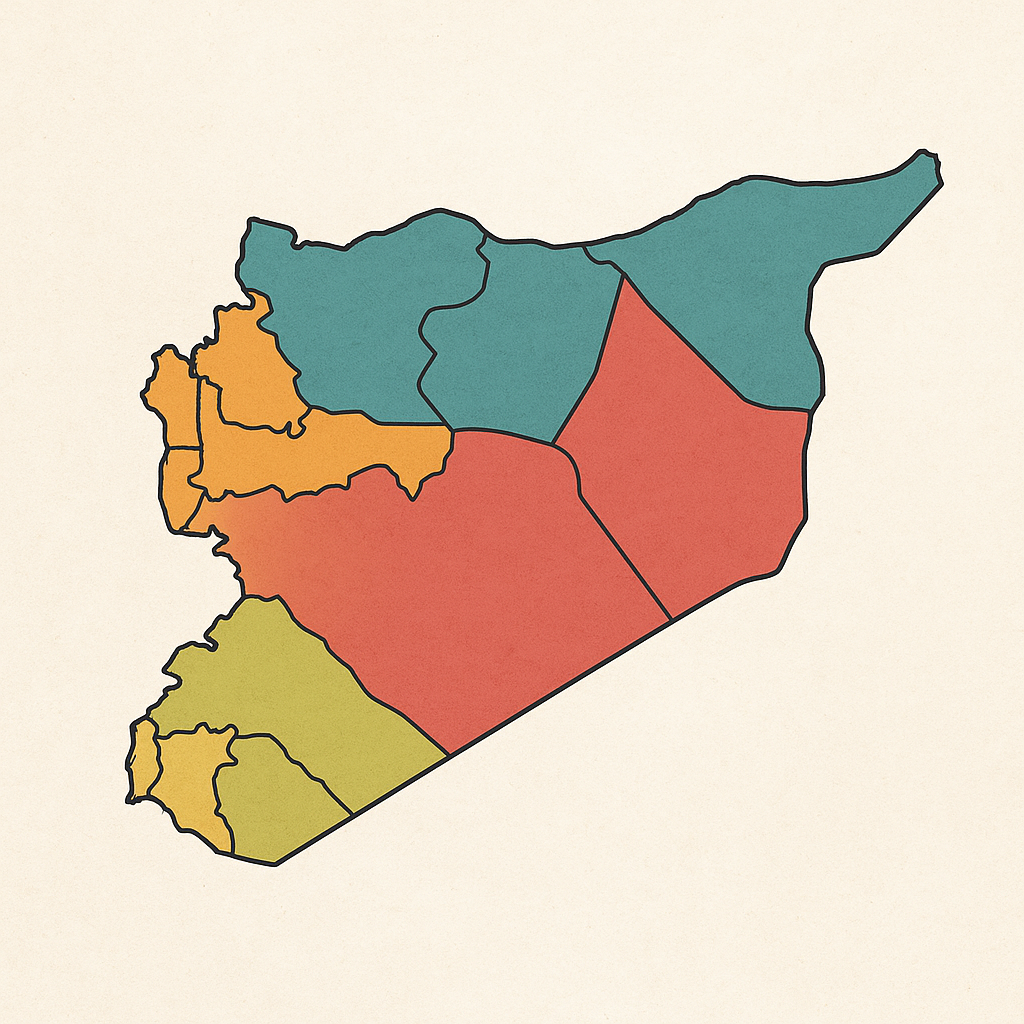

فدرالية أو كونفدرالية.. هل لم تعد المركزية تصلح لسوريا؟

منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، يعيش السوريون في دوامة حرب أهلية مدمرة مزّقت البلاد، وفشلت خلالها كل المبادرات الدولية والإقليمية في الوصول إلى تسوية دائمة أو إعادة إنتاج دولة مركزية قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وفراره من دمشق، وصعود السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عاد النقاش بقوة حول مستقبل الكيان السوري: هل يمكن الحفاظ على وحدة الدولة بالشكل الذي عرفته منذ تأسيسها تحت الانتداب الفرنسي، أم أن البحث عن بدائل جذرية بات أمرًا لا مفر منه؟

المركزية لم تنجح

وأشار معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) في مقال تحليلي منشور مؤخرًا، إلى أن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية كشفت هشاشة البنية القديمة للدولة، وأظهرت أن النظام المركزي، الذي فُرض منذ عشرينيات القرن الماضي تحت شعارات القومية العربية، لم ينجح في تحقيق اندماج حقيقي بين مكوّنات المجتمع.

ورأى المعهد أن الحل الواقعي اليوم يكمن في إعادة صياغة شكل الدولة من خلال الفدرالية أو حتى الكونفدرالية، باعتبارها الصيغة الأقدر على استيعاب التنوع ومنع عودة الصراع الأهلي أو صعود الإرهاب مجددًا.

تصاعد مخاوف الأقليات

لفت المقال إلى أن الأقليات السورية دفعت الثمن الأكبر منذ صعود النظام الجديد، فقد شهد الساحل في مارس 2025 مجزرة دموية بحق أبناء الطائفة العلوية، قُتل فيها الآلاف، وصنّفتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا كجرائم حرب. وفي دمشق، هزّ تفجير انتحاري كنيسة مسيحية، فيما تعرّضت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية لحملة قمع عنيفة في يوليو 2025 أسفرت عن آلاف القتلى وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هذه الوقائع عمّقت شعور الأقليات بأن وجودها بات مهددًا بشكل مباشر، وأن استمرار النظام المركزي سيعني تكرار مثل هذه المآسي.

الأكراد، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، يواجهون منذ عقود حرمانًا ممنهجًا من حقوقهم السياسية والثقافية، فضلاً عن حملات تعريب وهندسة ديمغرافية نفذتها الأنظمة المتعاقبة، وصولًا إلى الغزو التركي لمناطقهم بين 2016 و2019. أما الدروز، فاضطر قادتهم إلى طلب الحماية الإسرائيلية لدرء خطر الإبادة الجماعية، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية علنًا تعبيرًا عن الامتنان. فيما يرى العلويون أن مصيرهم بعد سقوط الأسد أصبح معلقًا على بناء ضمانات حقيقية لحماية هويتهم ومنع الانتقام ضدهم.

فسيفساء متنافرة

المقال وصف سوريا بأنها "دولة مصطنعة"، جرى جمع مكوّناتها المتباينة قسرًا تحت شعارات قومية ودينية لم تصمد أمام اختبار الزمن. حتى ما يُسمى بـ"الأغلبية السنية" ليست كتلة متجانسة؛ فهي تنقسم إلى قبائل وعشائر في الشرق والبادية، ومجتمعات حضرية في دمشق وحلب وحماة ذات جذور متنوعة (كردية، سريانية، تركمانية، بيزنطية)، إضافة إلى الريف الزراعي. هذه الفوارق العميقة تبرز أكثر كلما زالت القيود المركزية، ما يثبت – بحسب المقال – أن مشروع "الوحدة الوطنية" القسرية فشل منذ البداية.

العودة إلى التاريخ

استعاد المقال تجربة الانتداب الفرنسي (1920–1946)، حيث طالبت الأقليات الكردية والدرزية والعلوية بأشكال متفاوتة من الحكم الذاتي، لكن باريس فرضت دمجها في كيان مركزي واحد استجابة لحسابات إقليمية ودولية. فالتفاهمات مع تركيا، التي كانت بدورها تسحق طموحات الأكراد على أراضيها (كما في مجازر ديرسم 1937–1939)، دفعت فرنسا للتخلي عن لواء الإسكندرون وتسليمه إلى أنقرة، مع تجاهل تطلعات الأقليات داخل سوريا. وبعد الاستقلال، ورثت الأنظمة السورية شعارات القومية العربية، واستغلتها لإحكام السيطرة على الأطراف وتبرير سياسات التهميش والإقصاء.

إعادة إنتاج الاستبداد

يؤكد المقال أن الإدارة السورية الجديدة اليوم لا تختلف جوهريًا عن الأنظمة السابقة، فهي تفرض هوية قومية ودينية أحادية، وتعيد إنتاج الاستبداد نفسه لكن بغطاء إسلامي. استمرار هذا النهج يعني إعادة تدوير العنف والفوضى، بما يهدد باندلاع موجة جديدة من الإرهاب أشد خطورة. لذلك، يرى معهد MEMRI أن الحل لا يمكن أن يكون بترميم المركزية القديمة، بل بإرساء صيغة جديدة للحكم تعترف بالتعددية وتبني على الحقائق الميدانية.

ملامح الحل المقترح

طرح المقال جملة من الترتيبات العملية التي يمكن أن تشكل أساسًا لفدرالية أو كونفدرالية سورية قابلة للحياة:

دستور جديد يحدد بوضوح صلاحيات الحكومة المركزية والكيانات الإقليمية، أو في حالة الكونفدرالية، يكرّس استقلالية كل وحدة.

ترتيبات أمنية متعددة المستويات تسمح للأقاليم بامتلاك قواتها الخاصة ضمن إطار وطني منسق، مع ضمان رقابة مدنية والتزام صارم بحقوق الإنسان.

برامج إعادة إعمار عادلة تعتمد على نظام شفاف لتوزيع الموارد بين الأقاليم، مع آليات رقابة صارمة لمنع الفساد أو استغلال الأموال سياسيًا أو تمويل الإرهاب.

عدالة انتقالية ومصالحة تشمل تعويض الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف، عبر لجان محلية ذات مصداقية داخلية وخارجية.

برلمان بغرفتين يضمن تمثيلًا متوازنًا لكل المكوّنات في المؤسسات التشريعية والقضائية، مع آليات دستورية لفض النزاعات وحماية الحقوق الفردية والجماعية.

التحديات القائمة

غير أن المقال لا يتجاهل العقبات الكبيرة أمام تطبيق مثل هذا النموذج، وعلى رأسها:

رفض بعض المكوّنات التعايش أصلًا، وتوجهها نحو الانفصال.

إصرار الإدارة الجديدة على احتكار السلطة وعدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الحكم الذاتي.

التدخلات الإقليمية المستمرة، خصوصًا من تركيا، التي تعارض بشدة أي صيغة تمنح الأكراد حكمًا ذاتيًا أو اعترافًا بحقوقهم القومية.

غياب الثقة المتبادلة بين المكوّنات، ما يجعل أي ترتيبات تحتاج إلى ضمانات دولية قوية بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الخاتمة

خلص المقال إلى أن الخيار الواقعي اليوم أمام السوريين ليس بين الفدرالية والمركزية، بل بين الفدرالية والكونفدرالية، أو حتى السير نحو قيام كيانات مستقلة تعيش في إطار تعايش سلمي جديد. فالتجربة المريرة للعقود الماضية أثبتت أن الوحدة القسرية لا يمكن أن تُبنى على إنكار التنوّع، وأن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا عبر الاعتراف المتبادل واللامركزية السياسية.

ويرى معهد MEMRI أن تبني صيغة فدرالية أو كونفدرالية، بضمانات دولية واضحة، قد يكون السبيل الوحيد لتجنيب سوريا عودة الحرب الأهلية وتجديد الإرهاب، وتوفير أرضية لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة الانتقالية. فالمعادلة السورية لم تعد تحتمل تكرار أخطاء الماضي، بل تحتاج إلى رؤية جديدة تعترف بالواقع المركّب للبلاد، وتمنح كل مكوّن دورًا فعّالًا في رسم مستقبلها.